仏教学部 石井 公成 教授

華厳宗、地論宗、禅宗、聖徳太子などを柱に、中国、朝鮮、日本、ベトナムにおける仏教教理について研究する一方、仏教と文学や芸能との関係なども探求する石井先生の間口は実に広い。早くから仏教文献の電子化にも中心的に取り組み、研究に生かしている。

東洋の歴史や文化について学ぼうと思ったら仏教を知らずしてはできないといえるほど、仏教は私たちの暮らしや文化に強い影響を与えています。文学や美術はもちろん、教育、建築、医学、すべてにおいて仏教がかかわっています。というのも、仏教が中国から伝わってきた当時、日本やチベットにはそもそも文字がありませんでした。そこへ文字とともに仏教が入り、同時にさまざまな文化・文明が一緒にやってきたのです。

たとえば印刷技術は仏教から生まれていますし、当時としては画期的な動力である水車もお寺から広まりました。つまり仏教公伝はハイテク、今でいえば原子力発電所のプラントを輸入するようなものだったのです。

仏教は芸能とも結びついており、日本の芸能のおそらく8割以上は仏教が関係しています。落語や浄瑠璃もお寺から育ちました。お坊さんは信者たちを退屈させるわけにいきませんから、お経を読むとともに〝落ち〟のあるおもしろい話をしたわけです。仏教というと何やら抹香くさいものと考える人がいますが、こうした仏教の役割の重要性を理解してほしいですね。

聖徳太子の研究も大学院のころから続けています。歴史家たちにとって、聖徳太子研究は邪馬台国研究と並んで熱い論争を巻き起こすテーマのようです。それは日本人のアイデンティティにかかわっているからでしょう。一方で聖徳太子を礼讃する人がいるかと思えば、伝説にすぎないと批判する人や、なかには「聖徳太子はいなかった」と説く研究者もいます。

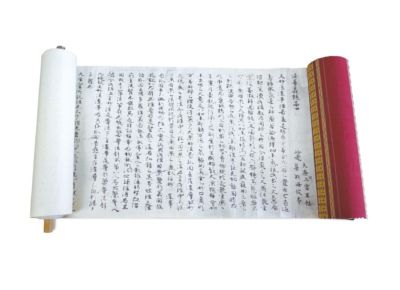

日本最古の書物とされ、聖徳太子の自筆とされる『三経義疏(さんぎょうぎしょ)』は、実際には聖徳太子が書いたものではなく中国から持ってきたものを聖徳太子が読み上げただけだ、というのがこの20~30年間、日本史学の常識となっていました。しかし、『三経義疏』を詳しく調べたところ、立派な漢文とひどい漢文が混じっていることがわかりました。ひどい漢文の部分は中国人が書くはずのない漢文であり、中国で書かれたという説は誤りであるとの論文を発表したところ、今は私の説を日本史学の研究者も認めてくれています。

こうした文体の研究などは、私自身が作成にかかわった大蔵経のテキストデータベースや台湾の仏教経典のデータベースなどを活用したものです。

仏教に興味を持ったのは、一つには子どものころから「死」について関心があり、これに対して仏教が深い洞察を加えていることに心をひかれたからです。

また、平安文学を研究するなかで仏教を知らなければこれ以上解明できないと思い至ったうえ、仏教と国家主義の関係についても興味がありました。道元の『正法眼蔵』を読んで衝撃を受け、東洋の歴史、文学を研究するための基礎として仏教を学ぼうと考えたのが今から40年前のことです。

ところが、40年経っても基礎の研究がいまだに終わらない。学生時代にインド、中国、韓国、日本の仏教思想の比較という壮大なテーマを掲げたのですが、ようやく研究のスタートラインに立ったところです。仏教とは、それぐらい果てのない研究テーマだといえるかもしれません。

※ 本インタビューは『Link Vol.5』(2015年5月発行)に掲載しています。掲載内容は発行当時のものです。