「労働者協同組合」という言葉を聞いたことがあるだろうか。同じ志を持った人たちが集まって資金を出し、みんなが経営者になって運営する協同組合の一つだ。松本先生はそうした非営利組織を経営の視点から研究している。近年は簡単に設立できる制度も整い、先生も仲間と協同組合をつくったそうだ。NPOや他の協同組合との違い、どんな可能性があるのかなどをうかがった。

私は、経営学の視点から非営利組織や協同組合について研究をしています。非営利組織といっても、いろいろあります。たとえば、学校法人や医療法人、生協や農協といった協同組合、環境保護やまちづくり、子育てや高齢者介護といったさまざまな社会貢献活動を行うNPO法人(特定非営利活動法人)も非営利組織です。経営のかたちはさまざまですが、いずれも利益追求ではなく、社会的な使命の達成をミッションとした組織を指します。

私が最初に非営利活動に関心を持ったのは、阪神・淡路大震災が起こった1995年。ボランティア元年とも言われたことに興味を持ち、高校でボランティア活動を行う部活動に入って、あしなが学生募金のほかさまざまな活動に携わりました。ボランティアや非営利ということに興味をもつ一方、父が営んでいた洋品店が、そのころから台頭してきた全国規模の製造小売業に押されて経営が難しくなっていたこともあり、経営にコミットできる会計士や中小企業診断士といった国家資格が得られる学部がいいと思い、大学では経営学を学ぶことにしました。

その後、大学のゼミで研究テーマを決める時、高校のボランティア経験を話したところ「NPO法*(特定非営利活動促進法)ができたばかりだから研究してみては」と指導教授に提案され、それが現在の研究に繋がっています。最初は理論的な考察をしていましたが、2004年に行われた日本協同組合学会で研究発表をした際に、その場にいた方々から「現場も見たほうがいい」と言われて、NPOや市民事業組織の実際の取り組みを見て回るようになりました。

* NPO法(特定非営利活動促進法):1998年12月施行。20種類の分野の特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することによって、団体としての信頼性の向上を図り、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進することを目的として制定された。

たとえば、NPO法人「アビリティクラブたすけあい」という市民事業組織は、当時約7000人の会員がいて、子育てや介護の支援、共済保険や成年後見人活動、政策提言まで行っており、こんなに大きな非営利組織が東京の福祉に関わっていると知って衝撃を受けました。また、協同組合を取りまとめる組織の1つにインターンとして関わったりすることで、地方の多くのコミュニティビジネスも知りました。営利か非営利かという組織のしくみだけでなく、地域に根ざした仕事や働き方にも興味をもち、「市民事業組織に関する経営の研究」をテーマに論文をまとめて学位を取得したのです。

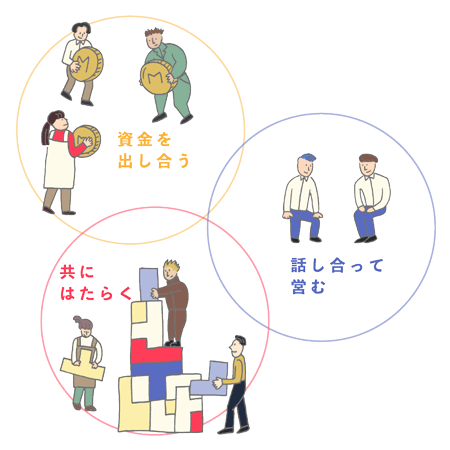

私が関心を持つ非営利組織の一つに「労働者協同組合」があります。「労働組合」とよく間違われますが、労働組合は労働者の権利を守る運動組織。労働者協同組合は労働者が自ら出資し、メンバーの総意で事業を生み出し、自ら従事することを基本原理とする組織です。

自治会から生み出される労働者協同組合も増えています。たとえば、沖縄県宮古島市の「かりまた共働組合」は、集落消滅に危機感を感じていた自治会の有志が立ち上げた労働者協同組合で、漁師や主婦などの個々人が持つ特技を生かして、地域の仕事づくりを行っています。

いずれも、法人化によって主体的に事業が行われ、小さい規模で始められる点も評価されています。協同組合の理念がうまく活かされている事例です。

労協法に基づく労働者協同組合の主な特色

もちろん、労働者協同組合にも課題はあります。

私は居住地の静岡県磐田市で「いわたツナガル居場所ネットワーク」という不登校の子と保護者の居場所をつくる労働者協同組合の運営に関わっています。法人を立ち上げるのが初めてという母親・父親たちとともに起業したのですが、人事や財務、行政や市民を巻き込むための手法など、経営者としての知識を学ぶのに最初は苦労しました。一方で、活動で得た地域の人たちとの繋がりは大きな財産です。組合員の本業はさまざまですが、それぞれの人的ネットワークが、事業にも本業にも活かされていると感じます。

ただ、労働者協同組合の運営は主体的であるがゆえに、仲間内で物事を進めて閉鎖的になりやすいという課題もあります。

その点では、私たちのゼミが15年ほど関わってきた世田谷のまちづくりが参考になるかもしれません。私もゼミ生も繋がっているネットワークの一つに、Facebookで2600人あまりが集う公開グループ「チーム用賀」があります。たとえば、「ジャムを作るのでみかんを取りに来て!」と呼びかけがあると、興味のある学生や地域のさまざまな人たちがやってきて手伝います。「学生たちが主体になってやるお祭りがあるから、大人たちも手伝いに来て!」と呼びかけがあると、興味のある地域のさまざまな人たちが手伝いにきます。開かれたSNSを軸に、ゴミ拾いをしたり、畑作りも行っていく。新たな自治会的な機能だと感じますし、協同組合に不足しがちなネットワークが広がるプラットフォームになっています。

今後は、協同組合と中小企業の研究をうまく繋いでいきたいですね。小規模事業者の中には、共同代表制で地域の仕事を担っている人たちもいます。そういう人たちと一緒に、地域のために必要なしくみや事業を考えていくことでより持続的で強靭な協同組合のありかたを提言できればと思います。

私が所長を務める「現代応用経済学科ラボラトリ」は、教職員や学生だけでなく世田谷で多様な活動を展開する実務家や起業家など、さまざまな人を巻き込んで、コミュニティの課題解決や、未来のビジョンを提示していく地域協働研究拠点です。

ICAが定める2回目の国際協同組合年を迎えた2025年。ラボラトリの学内外のメンバーとコラボレーションしながら、労働者協同組合の発展に何が必要なのか、地域資源や地域ネットワークをどう活かしていくか、さらに深掘りしていきたいと考えています。