鎌倉時代、禅宗とともにお茶の文化が中国から日本に伝わった。美術の世界においても中国禅僧の影響を受けた水墨画や書が生まれている。禅とお茶と美術は深いつながりがあるのだ。日本美術と禅に興味を持ち、その関係性を研究してきたモート先生は、江戸時代の文人画に着目し、煎茶と美術のつながりを掘り起こしている。私たちがふだん何げなく飲んでいる煎茶も、背景を知ればその味わいがさらに深くなるだろう。

私の研究は日本美術と禅の思想です。

日本美術や禅の思想に興味を持つようになったのは、オックスフォード大学で美術史を勉強していた頃です。ちょうど、イギリス国立美術院で大規模な日本美術展覧会が開かれて有名な作品がたくさん出展されました。日本画はもちろん、書や屏風、着物や根付け、お茶や書の道具など美しい工芸品や文化にまつわる展示もあり、なかでも禅に関する美術にとても惹かれました。西洋にはないスピリチュアルな世界に感動して、日本の文化をもっと知りたいと来日し、1か月ほど美術館や寺院を見て回りました。

イギリスに戻ってからも研究したい気持ちは収まらず、助成金を使って再び滞在の機会を作ることができたのですが、そこで1年滞在のはずが、日本で仕事を得ていつの間にか20年近くになってしまいました(笑)。

研究を始めた頃は、江戸時代に臨済宗を広めた白隠慧鶴(はくいんえかく)禅師について研究していました。彼が禅を広めるために書いた多くの書画や、真理をつく禅問答に興味を持ったのです。そこから禅につながるさまざまな書や日本画へと興味が広がっていきました。江戸時代中期の池大雅(いけのたいが)や後期の谷文晁(たにぶんちょう)といった南画家、幕末の幕臣で剣や禅に秀でた山岡鉄舟(やまおかてっしゅう)の書、江戸後期の浄土宗の尼僧で書画や歌、陶芸も手がけた大田垣蓮月(おおたがきれんげつ)など、いずれも禅に影響を受けた芸術家たちです。私自身も書道を習っていますが、墨で表現された濃淡、禅僧たちの書の迫力、作家ごとの個性的な線に奥深い魅力を感じます。

禅僧の書画は教義を伝える目的で書かれているものが多いことも特徴です。美しさだけが目的ではなく、書画を通してコミュニケーションが生まれる。そこが重要なポイントだと思います。

最近は煎茶道についても調べています。日本のお茶文化は奈良・平安の時代に中国から伝わり、戦国時代に臼で挽いた抹茶を点てる「わび茶」が千利休によって確立されます。一方、江戸時代の初めには、茶葉を煎じて飲む「煎茶」が中国から来た隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師によって人々に広がります。

煎茶は今ではごく身近なものですが、隠元禅師は日本三大禅宗のひとつである黄檗宗(おうばくしゅう)の大本山である萬福寺を京都・宇治に開山した禅僧で、当時の煎茶は禅の修行を助けるものとしても嗜まれました。煎茶と禅は深い結びつきがあったのです。

黄檗宗は明の文人茶や唐・南宋の洗練された中国文化を積極的に取り入れてきたことでも 知られています。隠元禅師が所蔵した中国の書物、宗教的な絵や書、茶道具などもお茶とともに日本の文化に溶け込み、やがて日本の文人たちによって新たなお茶の世界が展開されていくことになります。

わび茶に千利休という大家がいたように、煎茶にも大家がいます。日本における煎茶復興の立役者、売茶翁(ばいさおう)です。彼は11歳で出家して萬福寺をはじめ各地で厳しい修行を積んだ黄檗宗の僧で、晩年は自ら茶道具を担いで京都を転々としながら茶店を設けました。客の言い値で茶を売る暮らしぶりは一見奇人ですが、じつは中国の文化や漢詩にも通じた知識人でした。やがて彼との問答を楽しみに伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)や池大雅といった文人達が訪れるようになり、そのインディペンデントな茶席に中国の文人も集まって交流の場となっていきます。

江戸時代の文人たちは、日本の四季折々のうつろいのなかで自然を愛で、煎茶を飲みながら書画を楽しみ、中国の文化や漢詩、禅の知識を共有したのでしょう。

そのような歴史を振り返ってみようと、2020年11月から翌年3月まで駒澤大学禅文化歴史博物館で「煎茶の歴史と黄檗宗」という展示を企画しました。駒澤大学の「禅ブランディング」事業のひとつです。パンデミックと重なったため大学はほとんど閉鎖されていましたが、逆に企画に集中して取り組むことができました。禅ブランディングに参加した先生方と企画を進めながら、私は展示紹介のチラシ制作などを担当しました。

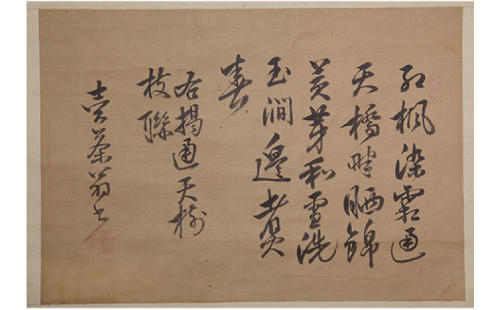

売茶翁の作品では四六駢儷体(しろくべんれいたい)」という四字と六字の句を使った中国の古い文体で書かれた漢詩の軸を展示しました。京都・東福寺の通天橋の景色を詠んだものです。木庵(もくあん)や悦山(えっさん)など明から渡来した黄檗僧の書は、禅僧の力のある線が快く、奥深い言葉とそこから浮かび上がる情景が素晴らしいです。大田垣蓮月の珍しい焼き物も展示しました。

それから、池大雅の妻、玉瀾(ぎょくらん)も興味深いです。彼女は京都祇園の茶屋の娘で、幼い頃から店の客であった文人画家、柳沢淇園(やなぎさわきえん)に絵を習っています。結婚してからも夫と刺激し合いながら書画や和歌を創作し、お茶の勉強も続けていました。

近年はダイバーシティやジェンダーの重要性が言われており、アートにおいてもさまざまな文化や個性を発掘していくことが大切です。私のゼミも女性が非常に多いので、江戸時代の女性アーティストについても、さらに調べてみたいと考えています。