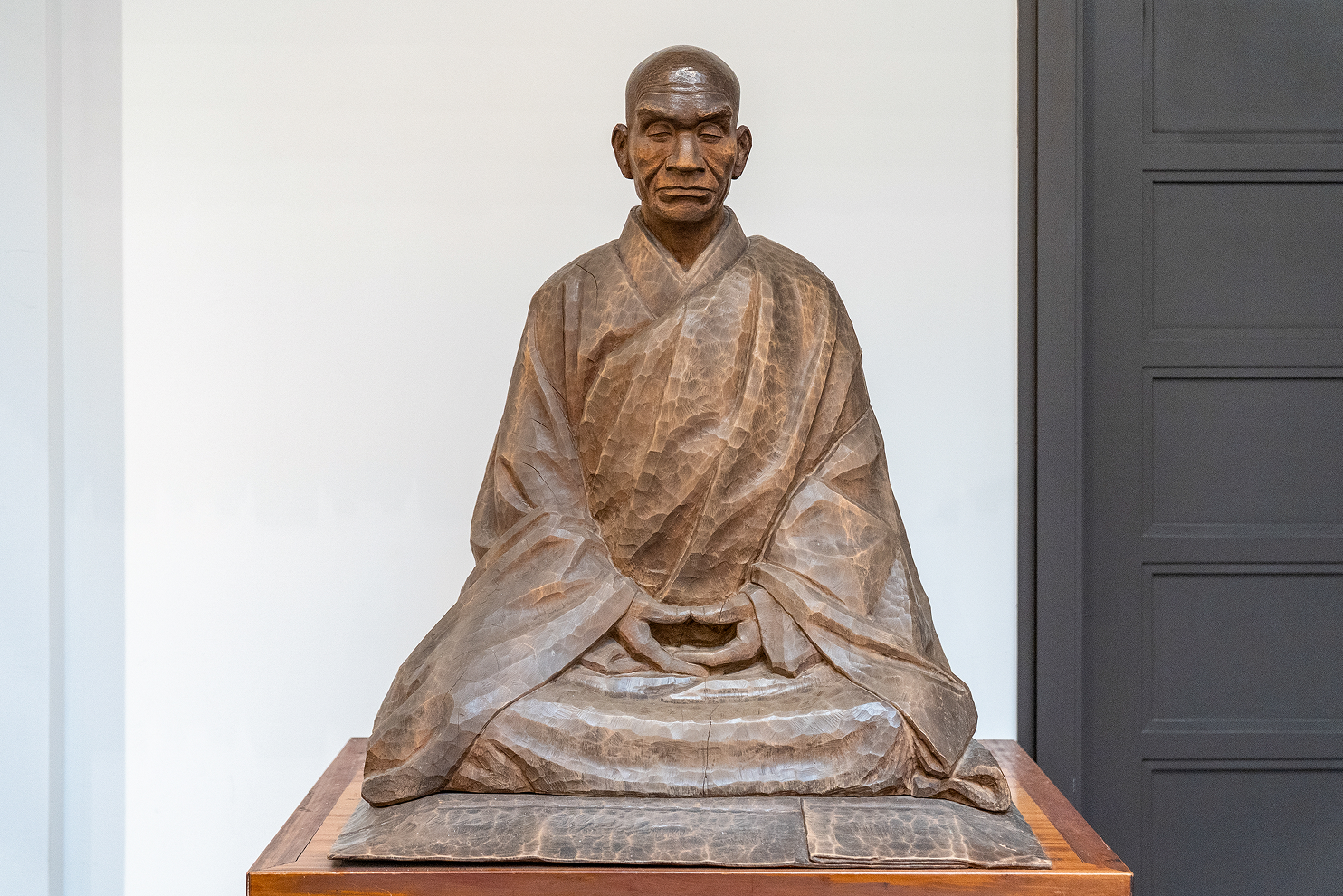

駒澤大学は近世の曹洞宗の僧侶養成機関「学林」を前身として興(おこ)り、現在に至るまで一貫して、日本の歴史と文化にも大きな影響を与えてきた「仏教」の教えと、鎌倉時代に伝わった「禅」のこころを、教育や研究の基本としています。学内で仏教行事が執り行われることも多く、駒大のキャンパスライフでは仏教が身近です。

そう、仏教は駒澤大学のアイデンティティ。

駒澤大学では、仏教学部以外の学生でも仏教について学ぶことができます。その接点のひとつとなる必修科目「仏教と人間」。駒大ならではの科目について、「なぜ学ぶか」「学びをどう活かしていくか」を考えていきましょう。

必修科目「仏教と人間」は、駒大の全学部全学科の1年生が受講し、仏教を含めた宗教全般について幅広く学びます。担当する教員の専門領域によって、取り上げる内容や視点にバリエーションはありますが、

という点が共通しています。

仏教学部禅学科の教授であり仏教学部長でもある熊本英人教授に、「仏教と人間」について、あらためてお聞きしました。

熊本教授:

駒澤大学が仏教系の大学だと知らずに入学してきた人もいるのではないかと思います。

「仏教と人間」は、そんな、これまで仏教に関心がなかった学生たちでも仏教や禅について入門的に学ぶことができる科目です。

「仏教を信じなさい」「お釈迦様を拝みなさい」という科目ではないことはもちろん、学問的な知識を身につけることだけが目的の科目でもありません。仏教の教えや禅のこころを知ることは、社会の諸問題に対処したり、人生に迷ったりした時のヒントになるはずです。一人ひとりが主体的に考え、判断し、実行する、その手がかりとなる「仏陀の教え」について、この科目を通じて伝えています。

「仏教と人間」は複数の教員が担当しているので、教員自身の考えや専門領域によって、授業の進め方や仏教へのアプローチも少し異なります。私自身は、仏教と社会との関係に関心があることもあって、学生たちが普段のニュースなどで見聞きする事例をきっかけに授業を展開することも多いです。例えば、「ご先祖様とは何なのか」「宗教が戦争につながるケースとはどういうことなのか」というような解説から、宗教文化や歴史的背景を紐解いています。

宗教や信仰について、大半の学生が「うちは無宗教です」「多くの日本人は信仰心を持っていないのでは?」と言います。きっと彼らの親世代も同じような感覚の人が多く、仏壇が無い家庭も増えてきているからでしょう。しかしその上の世代まで遡ると、仏教やお寺とのつながりが浮かび上がってきて、自分のルーツに仏教が関わっていることに気づきます。「なぜ、こんなにも長い間、人は仏教を大切にしてきたのだろうか」という疑問がわいた時こそ、仏教に関心を持つ入口に立っているのではないかと思います。

「仏教と人間」の一番の特徴は、年に一度、坐禅実習があることです。

熊本教授いわく「坐禅は理屈ではなく、実践」とのこと。

坐禅を通じて、己と静かに向き合う「何もない時間」は、現代を生きる私たちにとって貴重なひとときです。

いや、坐禅実習は1コマ90分間かけて行うため、「ひととき」と呼ぶには長く、しかもスマートフォンを含む手荷物をロッカーにしまってから、坐禅を行う道場「坐禅堂」に入ります。いつ何時でもスマートフォンを手放さないことが当たり前になっている現代、坐禅実習は、貴重なデジタル・デトックスの機会ともいえます。

実習前には、作法を学びます。坐禅堂の中では、全員が、作法に従って動きます。初めての坐禅で作法を完璧に覚えるのは、正直なところ、とても大変です。しかしながら、正しくふるまえているかどうかだけを気にして、心が乱れてしまっては本末転倒です。

熊本教授:

作法とは、坐禅の理想的な流れ。作法を実践するとはどういうことかを、まずは感じてもらえたらと私は思います。

作法は必要かつ大切なものですが、せっかく坐禅に臨むなら、只管打坐(しかんたざ:ただ坐る)に近づいてもらいたいです。

一度限りの坐禅ではうまくいかなくても、何度も坐禅を繰り返していくと、作法が身についていくそうです。実際、半年間で何度も坐禅を行う半期の選択科目「坐禅」では、数回の実習のうちに先生方が指導しなくても学生が自分から動くようになるのだとか。

作法をしっかりと学びつつ、坐禅中は「何もしない」自分と向き合い、坐禅のこころを実践していきたいものです。

アップルの共同創業者スティーブ・ジョブズ氏が、曹洞宗を信仰し、禅のこころが彼の生き方に強く影響していたというのは有名な話です。仏教の教えに注目し、日常的に坐禅しているビジネスパーソンも多いです。日本のみならず、世界のビジネスシーンで仏教思考が重視されています。

熊本教授:

坐禅には特別なスキルは必要なく、自分の心身を整えて、自分と向き合うことができるかが大切です。言語や住んでいる場所などは一切関係なく、多くの人が関心を持ち誰もが取り組める坐禅はグローバルなコンテンツです。

「マインドフルネス(瞑想)」は精神のコントロールに重きを置いた単発的なトレーニングですが、坐禅は日常生活の地続きにあります。「坐禅の最中がオンで、終わったらオフ」というのではなく、「坐禅が終わった瞬間に、次の坐禅の準備が始まっている」のです。

「仏教と人間」は必修科目。駒澤大学に入学した学生全員が、この科目で仏教を学びます。しかし逆を言えば、仏教学部の学生以外は「仏教と人間」以外の宗教系の科目を選択しなければ、仏教の学びをそれ以上に深めることなく駒澤大学を卒業していきます。

熊本教授は「それは、もったいないと思いませんか」と投げかけます。

熊本教授:

「仏教の教義並びに曹洞宗立宗の精神」は駒澤大学の礎であり、アイデンティティです。仏教を意識して入学してくる学生は少ないとは思いますが、在学中にまったく仏教に触れずに過ごすのは、駒澤大学にいる意味が薄れるのではないかと、私は思います。

どの大学にも特色があり、その特色を活かした学びが、卒業した後にも生きてきます。

世間の人が「駒澤大学」と聞いて思い浮かべる印象はさまざまだと思いますが、駒澤大学ならではの特色といえばやはり「禅のこころ」です。駒澤大学を選び、駒澤大学で学んだことが、駒澤大学を卒業した先の人生でも、きっと重要なキャリアになります。

学生の皆さんにとって、坐禅を通じて自分自身に向き合う体験は、就職活動に臨む際にもきっと生きてくると思います。それに、面接で「駒澤大学で坐禅を続けてきました」という一言から、話題が広がることもあるかもしれません。

熊本教授のお話の中にもあったように、駒澤大学では「仏教と人間」以外に「坐禅」という選択科目もあります。学内で催される仏教行事もあります。この「駒大PLUS」の中にも、仏教知識や禅のこころを解説している記事がいくつもあります。

自分なりに仏教や禅に触れながら、成長する糧にしてもらえたらと思います。